直接掃描下方二維碼

大乘禪院位于象王峰東下。據民國《普陀洛迦新志》等記載,院址舊有兜率篷,民國四年(1915)慧濟寺監院慶祥募資改建為庵院,隸屬慧濟分支。光緒三十四年(1908),僧善慧從緬甸請35公分高玉佛千尊,供奉千佛樓,樓下塑大臥佛,為福建一帶信徒香火地。

新中國成立初,僧了生、道園、道法等居之。1963年,香港、菲律賓等地僑胞捐資飾新殿宇,今山門內有當年所立“香港愛國同胞發心建筑廣種福田碑”和“海外僑胞為愛祖國名勝大士道場發心募捐功德碑”。

1980年軍隊騰退,由普陀山佛教協會接管。翌年,進行全面整修,重塑佛像,恢復千佛樓及臥佛。1993年翻建齋樓、香積廚。1996年建過廊,與西側鶴鳴庵打通。1999年新建天王殿,翻建后廂樓。原圓通寶殿中供泥塑貼金凈瓶觀音座像,兩邊文殊、普賢菩薩。2003年11月起,拆建圓通殿及東西廂樓。千佛樓上供新雕玉佛千尊;樓下臥佛長9米,右手枕耳,側身而臥,神態安詳,為釋迦牟尼佛涅槃相。2014年初山門前新建巨型照壁,額云“雙林圣跡”,兩邊聯云“入大乘門中觀三界五蘊皆幻化;住禪院深處融六度四攝即歸宗。”

電話:0580-6690347

地址:玉堂街中段象王峰下

票價:2元

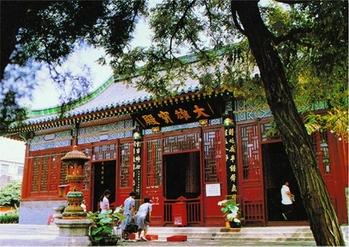

大乘禪院位于玉堂街中段象王峰下,紺樓黃墻,分外醒目。原為茅篷,民國四年(公元1915年)慧濟寺僧慶祥聯絡海外僑胞集資,改庵為慧濟寺分支。大乘禪院前后兩重,建筑面積2836.74平方米,庵宇74間。圓通殿供奉觀音菩薩,左右為文殊、普賢菩薩。后為臥佛殿,殿內臥佛為佛祖釋迦牟尼涅盤像。佛身長7.6米,右手枕耳,側身而臥,神態安詳怡然。殿正中還供奉一尊緬甸白玉臥佛像。臥佛殿樓上為千佛樓,有千佛全為優質樟木雕成。千佛樓上一楹聯寫得甚有情趣,聯曰:“千說千談不離超生脫死,佛經佛法無非轉悟開迷。”把人之生死與佛道迷津說白了。 位于玉堂街中段的大乘禪院,就占地規模來說,堪稱普陀山庵院之冠。它的主殿——圓通寶殿里供奉的“水月觀音像”可以說是在觀音菩薩造像中首屈一指的精品。水月觀音是三十三體觀音之一,以衣飾華麗、身姿優美而著稱,又被稱為東方的蒙娜麗莎或東方維納斯。

在大乘禪院后面的臥佛殿里供奉著佛祖釋迦牟尼的涅盤相,佛身長達9米,按照緬甸玉佛仿造,神情十分安詳,代表著佛家“涅盤”的最高境界。臥佛殿的上層為千佛樓,內供奉著本山僧人善慈從緬甸請回的玉佛1000尊。整個庵堂寬敞明亮,游廊回繞,曲徑通幽,每年接待數千中外信徒和游客,香火鼎盛,游人如織。

主要景觀

大乘庵臥佛殿中的釋迦牟尼佛涅盤塑像,長7。6米,右手枕耳,側身而臥,安詳怡然。為普陀山寺院最大一尊臥佛,原臥佛系用檀香木精雕而成,現為香泥重塑貼金。正中供奉由緬甸請來的白玉臥佛像,臥佛殿樓上為千佛樓,千尊小玉佛由善慈和從緬甸仰光龍華寺陸續請來,十年浩劫中散失殆盡,現供的千佛是1981年后用香樟木新雕。

大乘禪院前后兩重,建筑面積2836.74平方米,庵宇74間。圓通殿供奉觀音菩薩,左右為文殊、普賢菩薩。后為臥佛殿,殿內臥佛為佛祖釋迦牟尼涅盤像。佛身長7.6米,右手枕耳,側身而臥,神態安詳怡然。殿正中還供奉一尊緬甸白玉臥佛像。臥佛殿樓上為千佛樓,有千佛全為優質樟木雕成。

大悲禪院又名大悲院,是天津目前唯一的一座十方叢林寺院,坐落在天津市河北區天緯路。它始建的年代,無確切文獻記載,據有關史料考證當為明代創建。清初經天津守備曹斌捐獻修建,康熙八年(1669)又重新修建。當時建筑規模較小,只有西院。1940年進行擴建,成今之東西兩院。解放以后,經過重新修整,增修了四周山墻,建造了僧寮。十年浩劫,大悲院遭到嚴重破壞,1980年開始了修復工作。

現在的大悲禪院東院由天王殿、大雄寶殿 、大悲殿、地藏殿、玄奘法師紀念堂 、弘一法師紀念堂以及講經堂組成。西院為念佛堂、方丈室和天津市佛教協會駐所。

大悲院門前數百米之內,是一條繁華的宗教文化市場。街道兩旁售貨攤位云集,宗教文化商品琳瑯滿目。大悲院外墻門前有石獅一對,門額上有趙樸初先生所書“真如覺場”四個大字。進入外墻大門,迎面即是天王殿。殿內中央供著笑面大肚的“南無當來下生彌勒尊佛” ,彌勒尊佛背后是手執寶杵的護法天尊韋馱菩薩 。殿內左右兩側為“持國”、“增長”、“廣目”、“多聞”四大天王塑像。

穿過天王殿,便是正殿大雄寶殿。殿內正中供著明代所鑄古銅鎏金千佛蓮座釋迦牟尼像 。銅佛高5.2米,蓮花座重6噸,座上有9999個小銅佛。主佛兩邊站立阿難、迦葉兩弟子像。釋迦牟尼銅像前 ,是一座1994年開光安放的玉質釋迦牟尼佛造像,高1.6米 ,重888公斤,是由新加坡鄭國川居士捐贈,經香港轉運而來 。殿內兩側有十八羅漢坐像,高2米,神態逼真。左后屋角供“文殊菩薩”,右后屋角供“普賢菩薩” 。釋迦牟尼佛祖像背面供奉的是觀世音菩薩,善財童子和龍女各侍左右。

大乘禪院大雄寶殿后面是大悲殿。殿內供奉泥塑千手觀音像,高3.6米,表層貼金,神態莊嚴,姿容動人 。殿內三面墻壁繪有反映釋迦牟尼一生事跡的壁畫。

大悲殿西側是地藏殿,正中供奉的是地藏菩薩,右側供奉本院圓寂的歷代住持和尚及十方僧眾覺靈等眾蓮位,左側是一些居士信徒眾蓮位。大悲殿東側是講經堂,內供觀世音菩薩、南天消災延壽藥師佛、南海觀音石刻像。

大悲殿的兩側設有弘一法師紀念堂和玄奘法師紀念堂。弘一法師紀念堂內懸掛著徐悲鴻早年畫的弘一法師油畫像的復制品,陳列著李叔同的生平傳略、部分著作和手抄經文等。

玄奘法師紀念堂供有復制的明代絕版的玄奘畫像,并介紹了他的生平和事跡,也陳列了他的部分經書和著作。玄奘法師的6塊靈骨中的一塊原在大悲院中供奉 。1956年,作為中印傳統友誼的象征,玄奘靈骨移供印度那爛陀寺。現在紀念堂內,還設有一個供奉玄奘頂骨的模擬塔,塔內頂骨以照片代替。

大悲院于1982重新恢復佛事活動。1983年被列為全國重點佛教寺廟之一 。1986年正式向社會開放 ,年平均接待10萬人次,每天都有國內外善男信女和游客前來朝佛觀光。

玄奘法師紀念堂位于大悲殿右側,與左側的弘一法師紀念堂正好對稱 ,是為供奉唐代高僧玄奘大師的頂骨而設置的專室。紀念堂供奉著高約2米的玄奘法師繡像,供桌上的高約1.2米的蓮座金色塔,象征以往供奉玄奘法師靈骨的史實和因緣。

玄奘是唐代的高僧,唐太宗貞觀元年(公元627年),玄奘二十六歲時,決心去佛教圣地天竺(古印度)尋求真正的佛教經典。至摩揭陀國,入那爛陀寺,從戒賢為師,學《瑜伽論》等。貞觀十八年(公元645年)正月歸國,受到長安“空城出觀”的盛大歡迎,唐太宗又在東京洛陽親自接見了他 。他將所獲梵本經書657部獻于朝廷,太宗命他在弘福寺翻譯群經。經過十九年的刻苦努力,共譯出佛經75部,1,338卷,1,300多萬字。佛教由是漸盛,玄奘法師為中、印文化,特別是佛教文化的溝通,做出了卓越的貢獻。

玄奘于唐高宗麟德元年(公元664年)圓寂,謚“大遍照”,塔于長安北原 。相傳黃巢義軍攻破長安,玄奘墓塔毀于兵火,后將其部分靈骨輾轉至南京立塔供奉。太平天國時,塔圮,后遂堙沒無人能識。公元1944年,日本侵略軍在南京中華門外建神社時修路 ,從地下發現了供奉玄奘法師頂骨的石函 。當時便被日本侵略軍拿走一部分,留下來的一部分共分成五份,分別供奉在北京、天津、南京、廣州和四川。天津一份于公元1954年供奉在大悲禪院。公元1956年應印度政府的請求,經周恩來總理批示,將天津大悲禪院供奉的這塊頂骨送往印度,以加強中、印兩國的文化及佛學的交流。

玄奘法師紀念堂還展示著“玄奘法師生平業跡”、“玄奘法師西行求法路線圖”、“玄奘法師譯經年代表”以及“關于玄奘頂骨”等文字說明資料。同時還陳列著玄奘法師主譯的部分經論與典籍,并珍存許多有關玄奘法師生平事略及其墓塔、靈骨等照片文獻。

弘一法師紀念堂位于大悲禪院內的大悲殿西側偏室 。堂門前懸掛老居士龔望用雞毫所書的漢隸“弘一法師紀念堂”金字匾額。紀念堂內正中懸掛中國著名大畫家徐悲鴻先生的為弘一法師所作的油畫肖像的仿制品。畫像前設案,案上供奉弘一法師盤膝端坐的銅像,高約1米,神情安逸 ,滿面慈祥,為弘一法師得意高足廣洽法師所捐制的。弘一法師像左右懸掛楹聯一副,上聯是:“發心來正覺”,下聯是:“忘己濟群生”,兩端是影印法師的手書《阿彌陀經》的前后段。

紀念堂兩側懸有玻璃鏡,有法師生平簡介, 《華嚴經偈》影印件、翻照的大師玉照以及書法篆刻影印件。有展柜四個,陳列大師手書佛經、著述的影印件,另有今人所作弘一法師年譜、傳記、紀念文章等書件,供瞻拜和懷念。